本文

第5回目(最終回) 常設展に根古屋遺跡出土土器を展示しています

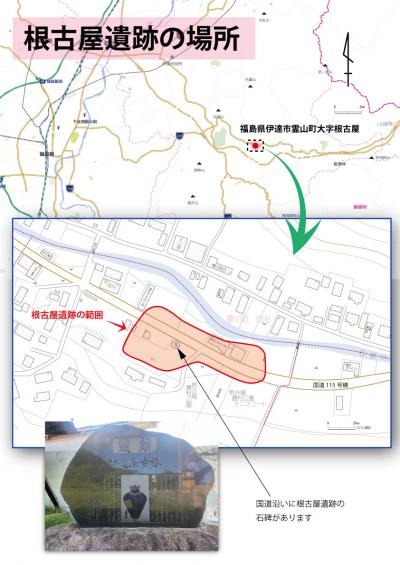

根古屋遺跡は、伊達市霊山町石田字根古屋に所在する縄文時代の終わりから弥生時代の始まり頃の遺跡です。

昭和57年(1982年)に発掘調査を行い、再埋葬と呼ばれるお墓の跡が発見され、注目されました。

再埋葬とは、亡くなった人間を一度土葬し、その後遺骨を壺に入れ埋葬する方法を行ったお墓と考えられています。調査により発見された壺の中には、北九州地方の影響を受けた土器も確認されています。

根古屋遺跡で発見された壺は、弥生時代の始まりのころの死者への思いや北九州地方などとの広域的な文化のつながりを伝えています。今回の常設展展示は、根古屋遺跡の復元土器を5回シリーズ(各回1点)で展示していきます。

第5回 最終回(令和7年6月18日~令和7年9月1日)展示中

埋納された土器について

根古屋遺跡で25基の墓抗に埋納されていた土器は、124個に及びます。器種は、壺が約60%、鉢が11%、甕9.7%です。この他には、深鉢・高坏・蓋があります。

壺は肩が張り、頸が細くすぼまった形のものが最も多く、口が大きい広口壺や台付きの壺もあります。壺は装飾性が高く胴体の肩や口縁に「工」という漢字を上下につなげたような文様「工字文」が施されているものが多くみられます。また、文様の上に赤色の顔料「べんがら」を塗ったものもいくつか見受けられます。

甕は胴体が細長く、口が大きく開いている形のものです。壺に比べると装飾文様の施されたものは少なく大型品が多いのが特徴です。深鉢は装飾文様のあるものとないものがあり、装飾のあるものは胴部の上半に工字文が施され、装飾のないものは口縁が内側に湾曲しています。鉢は口縁に工字文の装飾文様があります。文様部に「べんがら」を塗布するものも多く見受けられます。高杯は口縁が大きく波打ち、胴体や脚部には工字文が施されており、全体が黒光りするほどに磨き上げられた優品です。

また、25基の墓抗に埋納されていた土器で、確実に棺とわかるものは124個中37個です。棺として用いられた土器の器種は、壺が最も多く26個になり、この他には、甕や深鉢が用いられていました。墓抗から出土した土器全体、棺として埋葬された土器のいづれでも壺が多い比率を占めているのが再葬墓の特徴です。「壺棺再埋墓」と呼ばれる所以はここにあります。

第4回目(令和7年2月26日~令和7年6月16日)展示終了

第8号墓杭 5号土器(鉢形土器)

7号土器(壺型土器)

【文様】

5号土器(鉢形土器)

口縁部は平縁、口縁直下に工字文、体部下端には斜縄文が施されています。

7号土器(壺型土器)

口縁部は、8単位の突起を有する波状口縁であり、口唇部と頸部に沈線が巡っています。

第3回目(11月30日~令和7年2月24日)展示終了

第19号墓抗7号土器(甕形土器)

【特徴】

口縁部に10個の突起を有し、頸部から胴部に工字文、胴部には縄文が施されている。

土器をよく観察すると胴部外面にはスス、内面にはおこげが付いている。

お墓に埋葬される前は、実際に煮炊き等に使用されていたものと思われる。

第2回目(8月31日~11月28日)展示終了

第8墓抗6号土器(高坏形土器)

「高坏」は、食物を盛りつけて備える器

【文様など】縁の部分に山形の突起をもつ

外面は隆帯による「工字文」

内面は沈線が巡る

※ 沈線:棒などで引かれた凹んだ線

第1回目(5月28日~8月29日)展示終了

(土器の説明)

8号墓抗2号土器(壺型土器)

【文様】 降帯:粘土の紐を貼った模様

上半部に降帯による「工字文」

下半部に降帯による4本の垂下文

-

開催期間

第1回 令和6年5月28日 (火曜日) ~ 令和6年8月29日 (木曜日)

第2回 令和6年8月31日 (日曜日) ~ 令和6年11月28日(木曜日)

第3回 令和6年11月30日(土曜日) ~ 令和7年2月24日 (月曜日)

第4回 令和7年2月26日 (水曜日) ~ 令和7年6月16日 (月曜日)

第5回 令和7年6月18日 (水曜日) ~ 令和7年9月1日 (月曜日)

※休館日 火曜日(祝日の場合はその翌日)

開館時間

午前9時から午後5時(最終入館は午後4時30分まで)

開催期間中の休館日

休館日 毎週火曜日(祝日の場合はその翌日)

年末年始(12月28日から1月4日)

入場料

| 大人 | 210円(160円) |

| 小中高生 | 100円(80円) |

| 小学生未満 | 無料 |

※カッコ内は団体料金(20人以上の場合)

主催

伊達市教育委員会

開催場所

保原歴史文化資料館(保原総合公園内:伊達市保原町大泉宮脇265)

お問い合わせ先

〒960-0634

福島県伊達市保原町大泉字宮脇265(保原総合公園内)

伊達市保原歴史文化資料館 TEL/FAX 024-575-1615