本文

「伊達地方の養蚕業」は、だて市政だより2012年(平成24年)12月号から2013年(平成25年)12月号に全13回にわたって掲載しました。

第1回 伊達地方の養蚕業(1)

皆さんは、養蚕が伊達地方の主要な産業であったことをご存知でしょうか。伊達地方は全国でも有数の養蚕が盛んな地域であり、かつてはどこの家庭でも行われていました。今月号からは、伊達の産業を長年支えてきた養蚕について連載していこうと思います。

伊達地方の養蚕業は奈良・平安時代から始まったと伝えられています。川俣・月舘には養蚕をこの地に広めたと言われる小手姫伝説が残されています。また、小倉百人一首には絹地に草木で乱れ模様にすり染めた「信夫文字摺絹(しのぶもじずりきぬ)」にかけて「みちのくのしのぶもぢずりたれゆえに みだれそめにし 我ならなくに」と恋の歌が読まれています。遠いみちのくの絹は、京の都にまで知られていたのですね。

「もぢずり絹」は殿上人の狩衣や婦人の重ね着などとして献上されていたと言われています。室町時代にも、伊達家12代当主成宗が京へ上洛する際、将軍足利義政へ駿馬・黄金・太刀とともに文字摺絹を献上した記録も残されています。

平安初期より伊達地方は織物を織る郷= 静戸郷と呼ばれていました。他に静戸郷を名乗っていたのは、常陸国久慈郡・美国久米郡・因幡国高草郡など6カ所です。いずれも養蚕の先進地でした。阿武隈急行新田駅に近づくと「次はしずりべの里 新田」とアナウンスされます。私たちの地域は遠い昔から絹の郷として養蚕とつながっていたのですね。

第2回 伊達地方の養蚕業(2)

江戸幕府は鎖国政策をとるまでの間、海外との交易を盛んに進めてきました。これによって中国産の生糸や絹織物、薬品、書籍など多くの品物が輸入されました。 当時の高級絹織物の多くは、この輸入した「白糸」と呼ばれる中国産の生糸で織られていました。そのため糸の購入代金として多くの金銀が流出するので、財政の困窮を案じた幕府は徐々に生糸の輸入を制限しました。絹織物の先進地京都西陣では輸入生糸が品不足で高騰したため、国産糸の「和糸」を使うようになりました。

こうして、美濃や近江、やがて奥州からも「登せ糸」として京都へ多くの糸が運ばれるようになったのです。 これら糸の多くは各地で行なわれる定期市で取引されました。伊達郡で開かれた諏訪市・天王市・掛田市は生糸に特化した市で、中でも天王市は全国の糸価の相場が決まるとまで言われました。 文化11年(1814)成田重兵衛著『蚕飼絹篩大成』に当時の天王市の賑わいについての記述があるので現代語に変えて紹介します。

「…奥州福島で毎年初めての生糸を売買する大市が開かれるのは6月14日である。前日の6月13日の夜から5~7里も遠方の百姓たちが糸を持ち寄ってくる。…わずか4時間ほどで、糸百駄前後の現金取引がある。…その代金はおよそ1万5、6千両である。…糸の売り手は数千人にもなる。…毎年奥州で生産される糸の量は莫大であり代金は数十万両となり、はかりがたい…」。 例年馬数千頭の糸荷が奥州から江戸や京都へと運ばれていったのです。

第3回 伊達地方の養蚕業(3)

幕末安政6年(1859)年に日本は長い鎖国を終え、海外との貿易を始めました。生糸・お茶・蚕種紙。これが日本の3大輸出品でした。中でも生糸は多い時で輸出総額の80%を超えるほどでした。

元治元(1864)年の三井家文書には文久年間に横浜に出荷された生糸の約40%を奥州の生糸が占めていたことが記されています。奥州の生糸の集積地がこの信達地方ですから、開港当初はほんとうに沢山の生糸がこの地から横浜に送り出されたのです。

生糸の町と言えば「掛田」。外国の生糸商の日本地図には、横浜についで「掛田」の名が記されていると聞いています。 昨年の秋、保原歴史文化資料館の資料整理で古い屏風紙が見つかりました。

静かにはがしてみると、裏打ちに明治20年茂木商店からの「商况日報」が使われていました。茂木商店は当時横浜一の輸出量を扱った生糸売込商です。横浜に持ち込まれた生糸の取引結果や外国船の出航などその当時の生糸商いの動向が分かる貴重なものでした。信州提糸・上州前橋糸など日本各地からきた生糸の中に伊達を中心に生産された「掛田折返糸」が肩を並べていました。信州の機械製糸が1個600ドルと一番高く、次いで「掛田折返糸」595ドル・上じょうしゅうざぐりいと州座繰糸570ドルという値段で取り引きされています。座ざ繰ぐり器で紡いだ奥州の糸が機械製糸と負けない品質を持ち、高い値段で横浜から輸出されていたのです。幻の掛田糸が、確かに横浜の表舞台で活躍し、これら生糸で稼いだ外貨が明治以降の日本近代化に大きく貢献していくことになります。

第4回 伊達地方の養蚕業(4)

時代の大きなうねりの中で、産業は常にその姿を変えていきます。第二次大戦を経て養蚕・製糸業も大きな転換期を迎えました。 「戦後、強くなったのは女性と靴下( ストッキング) である」と言う言葉が流行したことがありました。ストッキングが強くなったのは、化学繊維のナイロンが発明されたからです。それ以前のストッキングと言えば「絹」で作られていました。

後ろに縫い目のある、あのストッキングです。 絹はしなやかで美しい光沢をもつ反面、傷つき易く、また非常に高価なものでしたので、安価で丈夫で絹のように美しい繊維を求めていた人々にとって化学繊維は朗報でした。それ以降、ポリエステル・アクリルと次々に新たな化学繊維が開発され、絹の需要はさらに減りました。着物から洋服への生活の変化も絹の需要を減らす事に拍車をかけました。

その結果、伊達地方の主力産業であった養蚕業はその数を減らし、身近にあったはずの蚕や絹が遠い存在になってしまいました。 こうして、現代社会は機能性や便利さを求め続けてきましたが、その中で今、再びあの絹のやさしい手触りやあたたかさにやすらぎを感じる人々が増えてきているのでしょうか、絹( シルク) の下着・パジャマなどをよく目にするようになりました。

また、蚕の作る糸は人間の皮膚に近いたんぱく質でできていることから、化粧品や医療用の縫合糸に利用され、さらに人工皮膚・人工血管への研究が進められています。科学の発達で養蚕業は衰退しましたが、科学の発達でまた新しい蚕業が展開しようとしています。

第5回 伊達地方の養蚕業(5)

蚕は桑の葉を食べて成長します。繭を作るまでに約30日。その間に4回脱皮し、そのたびに大きく成長します。わずか3ミリメートルで生まれた蚕が熟蚕期を迎える頃には体長で25倍、体重は1万倍にもなります。人間が糸をとるために改良を重ねた結果です。 江戸時代中期から昭和初期に至るまで伊達地方の主要な産業は養蚕業でした。養蚕農家は愛情をもって育て「お蚕さま」「蚕殿様」と敬称で蚕を呼んでいました。

また、残されている近世の文書には「※神に虫」と書いてかいこと呼ばせるなど「天の虫」「神の虫」として特別な存在でもありました。

蚕を育て、繭を収穫するまでにはたくさんの道具を使用します。

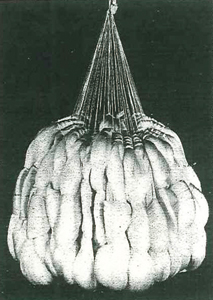

関東流・但馬流・奥州流と呼ばれるようにその地方の気候風土に合わせて工夫された道具もあります。その中から今回は伊達地方に残されている「わらだ」についてご紹介します。漢字で書くと「藁田」。わらざ( 藁座) が訛って「わらだ」になったと言われている奥州特有の道具です。八十八夜(5月2日頃)を過ぎての遅おそじも霜から、お蚕さまを守る保温性に富んだ暖かい蚕座(蚕を飼う場所)です。明治になると藁製から扱いやすい竹製の籠になりますが中にむしろを敷いて保温に努めていました。蚕座紙が登場すると竹製の「わらだ」にそれを敷くようになります。「わらだ」は家の中で10段ほどに組み立てられた蚕棚に収められます。養蚕の忙しい時期は、家人の寝所もお蚕さまに占領されますが終わると取り外され、部屋は家人に返されます。コンパクトな収蔵も養蚕道具の特徴です。伊達市では養蚕資料として多くの「わらだ」が収蔵されています。

第6回 伊達地方の養蚕業(6)

芽吹き前の野山を歩いていると、コナラやクリの木の枝先に緑色をしたヤママユガ(天蚕)、茶色のクスサンの繭を見かける事があります。古くはこうした自然の繭からも反物にする糸や釣り糸にするテグスを取っていました。

これら繭をつくる蛾の仲間は蚕の「家蚕」に対して「野蚕 」と言います。野蚕の幼虫は、クヌギやクリなどの葉を食べて成長し、終齢期になると足場の良い場所を探し、引き寄せた葉と葉の間に繭を作ります。

熟蚕期を迎えた蚕も、この時期うろうろと何やら落ち着かない様子を見せます。養蚕農家にとっても気がかりな時期です。繭をつくらせるために熟蚕を簇に移す上簇と言う仕事があるからです。

今回はこの上簇に使用する簇について紹介します。昭和30年以降の上簇には回転簇と呼ばれる紙製のものが使われています。この回転簇は蚕の移動により重心が変わるため、一頭ずつ枠の中に入るうまい仕組みになっています。さながら宙吊りの高層アパートです。それ以前は藁で編んだ簇が使われていました。藁の簇は角座やエビラと呼ばれるこも(藁で編んだござ)の上に置かれ、言うならば蚕の長屋です。

藁簇には、アコーディオンのように伸び縮みする機械簇・ガッチャンガッチャンと藁を折って作るガッチャン簇、そして江戸時代から伊達地方で使われていた伊達簇などがあります。これら登録文化財となっている養蚕道具を、近い将来皆さまにご紹介できるよう準備を進めています。

第7回 伊達地方の養蚕業(7)

平成24年8月、群馬県の「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界遺産の候補に挙げられました。官営の富岡製糸場が日本の近代化に大きく貢献したことが評価されたのです。

この富岡製糸場が開業する30年前からヨーロッパ各地では蚕の微粒子病(寄生虫が原因の蚕の病気)がはやりはじめ、それは養蚕を全滅の危機にさらすほどに蔓延しました。産業革命が進み紡績機や力織機が発明されていたこの時期の微粒子病の蔓延は、産業界においても危機的なことでした。これによって各国が中国産生糸を輸入して急場をしのいでいた時、当時鎖国をしていた日本に高品質の生糸がある事を知ると、ヨーロッパの蚕糸業者の目が一気に日本に向けられたのです。

この世界の動きに対し、開国後殖産興業を急務と考えていた明治政府は、産業の軸を製糸に定め、すぐさま大規模で近代的な製糸工場の稼動を決定したのです。明治5年、富岡製糸場はその期待を背負い、フランス人技師の下、輸入された最新の設備で操業を開始しました。これは正に採算度外視の官営モデル工場でした。こうした器械製糸の動きにいち早く反応したのは新興の養蚕県である長野県でした。欧米が求める細い均一な生糸を生産できるようになるにはしばらく時間がかかりましたが、武士階級の授産の意味もあったこの器械製糸に300を超える工場が設立されました。

このような器械化の製糸業を中心に、近代化の動きが全国的に広がっていきました。これに対して古蚕国である奥州その中心にいた伊達はどうしたのでしょうか。次号に述べたいと思います。

第8回 伊達地方の養蚕業(8)

NHK大河ドラマ「八重の桜」で、戊辰戦争の壮絶な戦いの場面が描かれています。この戦いの4年後、国は富岡製糸場を開業し、近代化に向けて始動しました。 この時期の伊達地方の様子を「伊達郡村誌」(明治9年)で見ると、伊達郡は現在の伊達市・国見町・ 桑折町・川俣町・福島市の一部( 茂庭など)を含む4町88村からなっていました。

「男は皆農桑を業とす、女は養蚕製糸綿を業とし且つ農事を助く」と記されています。農家は田畑を耕しながら養蚕業を営み、糸を紡ぎ、その生糸を仲買人に売ることで現金収入を得ていました。「娘3人持てば蔵がたつ」と言われるほど女性の働きは大きく、綾のできる最新の「改良座繰」で紡がれた生糸の 多くは「掛田折返糸」として横浜からイタリア・フランスへと輸出されました。輸出のために改良されたこの生糸は「糸量豊富・糸質強靭・本邦第一」と称され他の追従を許すことなく、中程度の器械製糸よりはるかに高い価格で取り引きされました。 しかし、明治10年代半ば、市場がアメリカに移ると、細く均一で切れにくい生糸が大量に求められました。明治15年の横浜への全国生糸出荷高を見ると、3対5の割合で器械製糸よりまだ座繰り製糸が優位に立ってはいますが、器械製糸はわずか3年でその出荷高を2倍に伸ばし、相場の評価も高め、明治20年代に入ると輸出そのものを牽引するまでになりました。こうした状況を背景に、同じく座繰り製糸の盛んだった上州(現在の群馬県)も次々と器械製糸に転じました。そのような状況でも、伊達地方は良質な蚕種から、品質の高い繭・生糸を市場にあわせ、座繰りで大正期まで供給し続けました。いわば座繰り製糸が残る最後の聖地だったのです。

第9回 伊達地方の養蚕業(9)

明治10年代後半から、長野を中心に山梨・岐阜などでも器械製糸は広がりをみせ、飛躍的に生産量を伸ばしました。細くて均一な質を求める海外市場の要求にも応じられるようになり、ついに明治27年、器械製糸が座繰り製糸の生産高を超えたのです。ちょうど日清戦争の頃です。 旧来の座繰り製糸で生糸を生産していた古蚕国の群馬・福島( 信夫・伊達地方) は器械製糸の動きを感じつつも、座繰り製糸の立場を変えず、改良を加えることで対抗しようとしました。

新たに揚返場を設置し、各家々で生産された太さがふぞろいな生糸を共同で大枠に巻きかえることで質を均一にし、さらに生糸の結束や綛かせ(一定の長さの糸を束ねた単位)を統一して質の均一化をねらったのです。

『霊山町史1』によると明治17~18年にかけて泉原村・大石村・中川村において相次いで生糸揚返し場が設置されています。さらに「共同生糸荷造り所」では厳重な品質管理をし、商品を証明する独自の商標をつけて出荷しました。 しかし、世界一の生糸輸出国となった日本で、手で紡ぐ座繰り製糸では質・量ともに限界があり、大正7年以降、「折返糸」は海外市場から姿を消しました。それでも伊達地方では、座繰り器を昭和の初めまで使い続けました。器械製糸では製品用に使えない繭や自家製の衣類の糸取りには、簡便で自由のきく座繰り器が大変重宝されました。伊達の女性達は冬になると家族のために自家製の繭で取った糸から機を織り着物を作り続けたのです。

第10回 伊達地方の養蚕業(10)

今回から3回に渡り、江戸中期から明治初期において伊達地方の養蚕業を大きく発展させた人物を紹介します。 一回目は伏黒の「藤屋」佐藤与よ そざえもん惣左衛門です。佐藤家は江戸中期以降の伊達を代表する蚕種( 卵) 製造家でした。当家には1746年から百余年間の養蚕日誌「蚕養記」とその時代の繭見本が残されています。それらは伊達の養蚕業を知る上では大変貴重な資料で、中でも「蚕養記」にはその年の気候や天変地異・蚕種生産の実績などさまざまな情報が含まれる一級品の資料です。今回は「蚕養記」から蚕種の販売について紹介します。

佐藤家は毎年平均1200枚にも上る蚕種を製造していました。当時は蚕卵台紙1枚に雌蛾200匹をはなし、産卵させました。1枚で6~8万粒になると思います。それらの販売先を見ると県内各地・現在の群馬・長野を中心に、最北端は青森野辺地、西は現在の福井や富山、南は滋賀・京都、更に九州鹿児島にまで到ります。 1793年の「蚕養記」では上保原の加藤次さんが全体の四分の一、412枚もの蚕種を買っています。これは到底一人で扱える量ではありません。引配人と呼ばれる数人から数十人の売人を擁して遠隔地の得意先( 種場) に行商していたと考えられます。もちろん汽車も車もない時代ですから、彼らは数カ月ただひたすら歩いて蚕飼いの技術を伝えながら販売しました。その際代金の半分を徴収し、残金は次年度の注文を取る際支払い、違蚕の場合はお金を取らない約束でした。長い付き合いをする種場と深い信頼関係を築き、「蚕種本場」である伊達の蚕種は全国に行き渡っていったのです。伊達地方の養蚕業は佐藤家のような蚕種製造者を頂点とし、その裾野を広げていきました。

第11回 伊達地方の養蚕業(11)

『掛田糸』。これは明治初期において、信達地方から海外に輸出されたブランド生糸の名称です。今回は世界の動きを知り、日本の近代化への道を描きながら、この掛田糸の改良に尽力した近江の佐野理八を紹介します。

1859年に開港した横浜は、蚕種(蚕の卵)や生糸を求める外国商人であふれていました。当時の生糸は大変地方色豊かで上州・信州からは「島田造」「提糸 」、奥州からは「鉄砲造」「折返糸」とその束装(糸の束ね方)はさまざまでした。

したがって、横浜に集まる生糸の太さや長さ、そして光沢などの糸質もばらばらでした。しかし、「作れば高く売れる」と、何はともあれ全国から横浜に向け多くの生糸が出荷されました。それはまもなく粗製乱造をまねき、たちまち諸国の信用を失うことになり、国の威信にかかわる大きな問題となっていきました。

この当時、外国生糸商人が求めていた生糸は、従来日本で作られていた糸の3分の1~2分の1の太さにあたる14~16デニールという大変細いものでした。こうした外国の生糸事情や国の政治経済に精通していたのが、小野組奥州7州の総支配人として福島に赴任し、1873年に二本松城跡に器械製糸工場を設立した佐野理八です。彼は器械製糸を進めながらも、この地方で古くから行っていた座繰り製糸に着目し、信達の地方有志や生糸商人・製糸家などに従来の生糸製造法では海外に通用しないことを説いて回りました。掛田糸発祥の安田利作や養蚕家の丹治梅吉らと交流をもち、海外が求める生糸生産のために蚕種や座繰り器での製糸法、共同揚返し場などその道を示し、『掛田糸』ブランドを信達の人々と共に作ったのです

第12回 伊達地方の養蚕業(12)

蚕当計は大変普及し、明治以降の養蚕日記には必ずと言っていいほど温度表記が記載されていた(左)。蚕当計を開発した中村善右衛門(右)

養蚕農家を訪れ、蚕室に通された時、その整然としてごみ一つない室内に驚いた事がありました。蚕は「天の虫」として古来から神聖化され、陽気を好み湿気や臭気は大毒、寒いからと火で暖めることも蚕の本性にそむき毒になるとされていました。しかし、寒冷な伊達地方の蚕種製造家は江戸中期から密かに暖をとり蚕種を製造していました。そして「このことは他言を禁ずる秘伝」とし、代々伝えられていきました。

今回紹介する中村善右衛門は、1810年梁川町の蚕種製造家に生まれました。30歳の時、二本松の藩医稲沢宗庵の診察の折に見た体温計から、養蚕での室温を測る寒暖計を思いつきました。ガラスや水銀を手に入れるために江戸まで何度も足を運び試作を続け、ついに1843年頃原器と差異のない「蚕が当たる計器」すなわち「蚕当計」を完成させたのです。そしてその6年後の1849年に飼育過程の適正温度を記した「蚕当計秘訣」を出版しました。しかし、時は尊王攘夷の時代、「異国の器械を模造して、日本の神聖を汚す」と排斥されました。この「蚕当計」が再び大きく取り上げられ広く出回るようになったのは、日本が開国し、欧米に蚕種や生糸が輸出されるようになった1864年、改正再刻版「蚕当計秘訣」の出版からです。実に初版から15年の歳月が流れていました。養蚕農家は暑さ寒さや風、雨など気象の変化に大変細かい気配りをして蚕を育てます。それまで勘に頼っていた温度管理から客観的な温度指標を取り入れることは間違いのない生産へと繋がりました。

「蚕当計」および「蚕当計秘訣」は養蚕に科学を取り入れた初めての試みであり、これから迎える明治の近代化路線への先駆けでもありました。

最終回 伊達地方の養蚕業(13)

江戸時代から使用された藁製の「わらだ」(左)。昔から変わらずに使用されてきた「座繰り器」(右)。伊達の製糸業の歴史や先人たちの努力と工夫をうかがい知ることができる

現在、伊達地方の貴重な歴史資料である約3000点にも及ぶ養蚕道具を、一カ所に収蔵し、整理作業を進めています。

収蔵品には江戸・明治の養蚕書に描かれている道具も多く、伊達地方が古くから最近まで養蚕・製糸業を産業の中心にしていたことがよく分かります。

これら道具の中にはその変遷を追って行くことができるものも数多く含まれています。その一つが江戸時代から伊達地方で使われていた「わらだ」と言われる直径86センチ程の藁を編んだ円い蚕座(蚕を飼う所)です。それは保温性には優れていましたが、重く湿気を嫌う蚕には難がありました。そこで、考えられたのが竹で編んだ「わらだ」に筵を仕付ける「筵敷きかごわらだ」です。さらに、大正期には筵の代わりに蚕座紙と呼ばれる紙を敷き蚕座としました。使いやすいようにあるいは収量を伸ばすためにと工夫されてきた道具の変遷が見てとれます。

これとは逆に幕末から百年余、全く変わることなく使い続けられた道具もあります。「奥州座繰り」と呼ばれる糸取り機です。時代が進んで器械製糸の時代になっても、座繰り器は、その形を変えず、農家の副業として女性達によってずっと使い続けられました。

歴史と共に変わっていく道具、変わらず使い続けられた道具、国の方針によって取り入れられた道具など、伊達の養蚕道具の種類の豊富さと数の多さは日本でも有数ではないかと思います。

伊達地方の蚕糸業は江戸時代から蚕種業を頂点として裾野をひろげ、長い間各家々で蚕を育て、糸を紡ぐことをしてきました。そのため蚕種・養蚕・製糸・真綿・機織と一連の道具が養蚕農家に残され、伊達の蚕糸業の姿や歴史を伝えてくれています。