本文

「地域の魅力 ふる里再発見 伊達市を結んだ鉄道」は、だて市政だより2007年(平成19年)1月号から12月号まで掲載しました。

都市間交通を担った路面電車

現在、伊達市内や周辺市町との交通機関の主役は道路であり、私たちは主に自動車で移動しています。しかし、自動車が一般家庭に普及する以前は、鉄道が主な交通機関だった時代があり、鉄道の駅を中心に街が発展した例も多くありました。

ここ伊達地方でも、日本鉄道(後の国鉄、現在のJR)が建設した東北本線や、軽便鉄道としてスタートした福島交通軌道線(路面電車=チンチン電車)が交通機関の主役として活躍した時代があり、 この軌道線の主な経路は福島、瀬上、飯坂、長岡(伊達)、保原、梁川、掛田(霊山)であり、現在の伊達市内と福島市内を結んでいました。

路面電車は、以前は日本全国の都市に存在しており、その多くは、まちの中心部を走る「市内交通」の担い手でした。しかし、福島交通軌道線は長岡、保原、梁川、掛田という、現在も各地域の中心市街となっている拠点同士を結ぶ、「都市間交通(インターアーバン)」として発展しました。全国でも有数の路面電車による都市間交通網が張り巡らされていたのです。

路面電車は、その後のモータリゼーションの発展で、道路にあふれる自動車から「邪魔者」とされ、一部を除きバスなどに転換されました。現在の伊達市内の都市間交通を担っていた福島交通軌道線もその流れには逆らえず、昭和46年(1971)にその役目を終えました。

東北本線が通らなかった梁川・保原

明治20年(1887)に東北本線が開業しました。その建設にあたっては、当初は現在の阿武隈急行ルートが検討されましたが「蒸気機関車の煤煙が桑や繭を汚す」「阿武隈川の水運が寂れる」などの理由で沿線地域の反対にあい、東北本線は現在の経路になったといわれています。

同じような話は「鉄道忌避伝説」として全国にありますが、実際には、当時の土木技術が現在に比べて低く、橋梁やトンネルをなるべく避けたり、地盤や地形の制約があったりしたため、結果的にその地域を通らないルートが選択されたものも多いとされています。

例えば、福島~槻木間で見ると阿武隈急行は福島と丸森で2度阿武隈川を渡り、トンネルも東北本線に比べてかなり多くなっています。昭和40年代以降に建設された鉄道は土木技術の進歩によって長いトンネルや橋梁が多く、一概に比較はできませんが、明治時代に建設が容易だったのは現東北本線ルートであったことは想像に難くありません。

いずれにせよ、東北本線が通らなかった梁川・保原地域ですが、やがて鉄道の優位性、必要性が認められるようになると、鉄道建設の動きが活発になります。こうして雨宮敬次郎氏が責任者となり、地元有力者などが出資して「信達軌道株式会社」が設立されました。国や民間大手が鉄道を建設する場合は、どうしても幹線や大都市近郊が中心となるため、地方のローカル線は地元の出資により建設されたものが多くありますが、信達地方の路面電車もこうした経緯で建設されたのでした。

東北本線開業に遅れること21年、ようやく福島~長岡~湯野と長岡~保原間に鉄道が走り出します。明治41年(1908)のことでした。

広がる鉄道ネットワーク

「信達軌道株式会社」の代表である雨宮敬次郎氏は、山梨県出身で信達軌道以外にも静岡、三重、広島、山口、熊本などで鉄道事業を展開した事業家でした。

同社は福島~湯野間開業を皮切りに、次々に路線を延長します。当初の線路の幅は762ミリ(2フィート6インチ)で東北本線・阿武隈急行の1067ミリ(3フィート6インチ)より狭い、いわゆる「軽便鉄道」でした。線路の幅が狭いと輸送力や速度は劣りますが、建設が容易で車両も小型にできるため、コストをかけずに鉄道を伸ばせる利点がありました。

こうして、信達地方の主要な拠点が総延長約57キロメートルの鉄道によって結ばれました。それは、鉄道が営利事業として成り立つことを予測できたからこそ出来たものであり、伊達地方の経済が養蚕業によって興隆を極めたことの証明でもありました。

開業した当初は、小さな蒸気機関車が数両の客車を引いて走っていました。福島~梁川間の所要時間は2時間程度だったといわれており、現在の感覚からするならば随分のんびりした運転でしたが、歩けば半日かかる距離だけに画期的な交通機関の出現でした。

その後、時代の進展に伴い蒸気機関車が引く「軽便鉄道」は電化・改軌され、「路面電車」に生まれ変わります。その際に保原~桑折間と掛田~川俣間は電化しても採算の見込みが立たないとして廃止されますが、それでも路面電車の総延長は約32キロメートルに及びました。東北最大の都市である仙台市の路面電車の総延長が約16キロメートルだったことを考えれば、信達地方の 路面電車ネットワークが大規模であったことがわかります。

奥州街道に沿って走る(福島~長岡分岐点)

路面電車の起点は福島駅でした。東北新幹線が開業してからは東口(在来線口)、西口(新幹線口)と二つの玄関が出来ましたが、路面電車が発着していた当時は東口だけであり、現在、路線バスや高速バスが頻繁に出発するバスターミナル付近がかつての路面電車の駅でした。

福島駅を出発した路面電車は、中合百貨店前、日銀福島支店や競馬場前を経由しながら北上します。ちなみに、競馬場前の通りは、今でも「電車通り」といわれており、通勤ラッシュ時には 5両の電車がぞろぞろと続行運転する姿も見られました。

現在は撤去された路面電車の専用橋で松川を渡り、鎌田地区を通ります。この付近では軽便鉄道時代の大正11年(1922)5月に蒸気機関車から出た火の粉が原因で46戸が全焼(鎌田村大火)し、怒った沿線住民が線路に座り込んで18日間にわたって運行できなくなるという事件も起きました。

瀬上の市街地を通り抜けると摺上川を渡り、いよいよ「伊達」の地となります。伊達に入って初めての停留所は「川原町」でした。現在も瀬上や伊達の旧街道沿いには、歴史を感じさせる蔵や農家づくりの住宅が建っており、往時をしのばせます。やがて伊達(長岡)の市街地がせまり、その中心地に「長岡分岐点」がありました。

長岡分岐点は、福島方面、湯野方面、保原・梁川・掛田方面が交差し、乗り換え客で賑わったところです。また、近くには車両の検査や修繕を行う「長岡車庫」や国鉄伊達駅との連絡線があり、まさに路面電車の要衝でした。

飯坂温泉の玄関口「長岡」(長岡分岐点~湯野)

長岡おりて飯坂の

湯治にまはる人もあり

越河 こして白石は

はや陸前の国と聞く

「汽笛一声新橋を」で始まる鉄道唱歌の、奥州磐城編の一節です。鉄道唱歌は明治33年(1900)に世に出ましたが、その頃の長岡駅(現JR伊達駅)は、飯坂温泉の玄関口だったことが読み取れます。

長岡~湯野間の鉄道が建設されたのは明治41年(1908)。現在は福島市となっている湯野地区は、当時伊達郡の一部で、湯野~長岡~保原(現在の国道399号ルート)を結ぶ使命も帯びていました。信達各地、あるいは東北本線から乗り換えて飯坂へ向かう観光客などでこの区間は賑わいを見せます。

しかし、福島~飯坂間を直結する飯坂電車(現福島交通飯坂線)が大正13年に開通すると、時間がかかる軽便鉄道は観光客を奪われました。線路の幅を広げたうえで蒸気機関車を電車に替え、スピードアップに努めたほか、飯坂電車との合併など経営改善がすすめられましたが、観光客輸送の役目を失った聖光学院前~湯野間は路面電車の全線廃止を待たずに昭和42年(1967)に廃止されました。

この区間は、現在も路線バスが運行されていますが、東北新幹線の開業、自動車の普及などにより、飯坂へ向かう観光客が伊達駅を利用することは稀になりました。かつて、伊達駅構内には飯坂温泉の案内看板が置かれていましたが現在は撤去され、伊達駅は名実ともに飯坂温泉玄関口としての使命を終えました。

桃源郷の中を走る(長岡~保原)

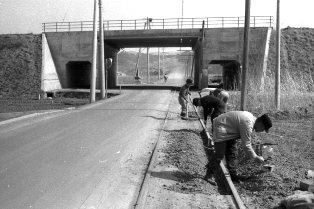

長岡分岐点から保原方面へ出発した電車は国道4号と阿武隈川を渡ります。この、道路と河川を越えるための橋は、この区間のみならず路面電車全体を語る上で欠かせない「遺構」となっています。

国道4号を越える鉄橋そのものは、その後の国道の拡幅工事により残っていません。しかし前後の高架橋はほぼそのまま残っており、たもとには1本だけですが当時の架線柱が街路灯として残っています。また、阿武隈川を渡る鉄橋は、改修工事により当時の姿そのままではありませんが、路面電車の最大の遺構とも言えるものです。

阿武隈川の「川西」と「川東」を結ぶ橋は、その建設位置をめぐって大正2年(1913)に「伊達橋騒擾 事件」が起きるなど紆余曲折がありました。結局、伊達橋は地元の負担で建設することになりましたが、その建設にあたって当時の信達軌道株式会社が寄付金を出したと記録に残されています。鉄道会社にとっても、この橋は路線確保上、重要な位置を占めていたことがうかがえます。こうして信達地方の物流の一翼を担った伊達橋は、現在も歩行者・自転車用の橋として余生を過ごしています。

阿武隈川を渡った電車は箱崎地区から直線コースを走ります。この付近は果樹の栽培が盛んで、桃源郷の中を走る路面電車は絵になったに違いありません。もっとも、この区間は国道399号に飲みこまれているので、当時をしのぶものはなく、バス停の名前にその名残をみることができるのみとなっています。

やがて保原の市街地が迫り、「三日市」を過ぎると「保原駅」に到着。保原駅は梁川方面と掛田方面の分岐駅として、また保原の中心として栄えた場所でした。駅のプラットホームは縮小されたものの、現在も保原バスセンターとして使用されています。

「蚕都」を目指す(保原~梁川)

保原~梁川間が開業したのは明治43年(1910)。軽便鉄道時代に、長岡方面から延びた線路は保原で3方向(梁川方面・掛田方面・桑折方面)に分岐していましたが、そのうち一番早く整備されたのがこの梁川線でした。

梁川の資産家が誘致運動を展開したことや、梁川の人口・経済を考慮したとされており、「蚕都」と称された梁川の経済状況がうかがえます。

保原駅を出発した梁川行きの電車は、保原の目抜き通りを北に向かい、市街地を抜けて現在の桃陵中学校東側の道路をさらに北上します。現在の県道浪江国見線に合流すると真っ直ぐに東に向かい、粟野小学校の前を通っていました。路面電車の廃止後、小学校敷地内にはその車体が保存されましたが、現在は撤去されています。更に東に進み、梁川の町並みの中に入った所に終点「梁川駅」がありました。この付近は現在スーパーが建ち、往時をしのぶことは難しくなっています。

この梁川駅からは、路線を延長して阿武隈川沿いに丸森を目指し、さらに国道113号ルートで中村駅(現JR相馬駅)に至るという計画がありました。これとは別に福島~丸森~相馬を結ぶ鉄道(福相鉄道)の構想もあり、阿武隈急行がその一部を実現しましたが、福島と相馬を鉄道で結ぶという計画はついに日の目をみませんでした。

路面電車の廃止後は路線バスがその役割を引き継ぎましたが、利用者の減少で「猫川バス停(保原)~梁川間」は廃止されました。現在、福島駅から「伊達経由保原」の路線バスに乗ると終点は「保原バスセンター」ではなく「猫川バス停」ですが、これはかつて路面電車が走っていた路線の名残です。

唯一残った掛田の駅舎(保原~掛田)

掛田線は保原駅を出発すると梁川線とは反対に南に進みます。四丁目付近で保原の目抜き通りに別れを告げ、現在の国道349号ルートで掛田を目指していました。現在このルートをたどると、阿武隈急行と交差しますが、阿武隈急行(当時は国鉄丸森線)の着工は昭和37年で、電車が走る時代は違いましたが、線路が一時期交差していたことになります。

やがて、柱田付近から緩やかな上り坂となり、電車は山間を縫うように走っていました。柱田と掛田の境にある切り通しは、鉄道を通すために作られたもので、この「峠」を越えると掛田の町並みに入っていきます。

掛田駅は、当時の霊山観光の玄関口であり、福島~掛田駅の路面電車と掛田駅~霊山登山口のバスの連絡きっぷも発売されていました。現在も、掛田駅の周辺には霊山への案内看板が残っています。また、掛田駅の駅舎は現在も使用されています。保原駅はバスセンターとして残っていますが、ホームは一部削られたうえに建物も改築されました。また、湯野駅も駅舎がバスターミナルとして使用されていましたが、平成12年(2000)に取り壊されたため、掛田駅は路面電車の駅舎が残っている唯一の駅となっています。

路面電車のルートは、一部を除いて現在の国道4号(福島~長岡)、399号(湯野~長岡~保原)、349号(梁川~保原~掛田)とほぼ同じであり、信達地方の動脈として、時代を越えて利用されていることがわかります。

昭和初期に廃止された路線(掛田~月舘~川俣・保原~桑折)

信達軌道は、大正末に近代化を目指して運転方式を蒸気機関車から電車に代える「電化」工事や線路幅を広げる「改軌」工事を行いました。工事は福島方面から順次進められ、福島~長岡~湯野、長岡~保原、掛田~保原~梁川の各駅間の工事は大正15年(1926)に完了しました。一方、電化しても採算が見込めないとして掛田~月舘~川俣間と、保原~桑折間は電化されず、昭和2年に廃止されました。

この2つの路線は、それぞれ保原~桑折間が現在の県道保原桑折線、掛田~月舘~川俣間が現在の国道349号とほぼ同じルートとなっていました。

掛田~川俣間の開通は大正4年(1915)、保原~桑折間の開通は大正11年(1922)ですから、掛田~川俣間は開通から12年で廃止。保原桑折間に至っては開通からわずか5年で廃止されたことになります。

当時、桑折には大動脈である東北本線の駅が既にあり、川俣には大正15年に開業したばかりの川俣線の駅がありましたが、月舘にとってはこの時点で鉄道という交通手段がなくなったことになり、当時の地域経済に影響を与えたとされています。この区間は廃止からすでに80年経っており、その後行われた道路改良に加えて、写真や資料があまり残っていないことから、当時を偲ぶことは難しくなっています。月舘町の御代田と、下手渡付近は道路改良の時にバイパス方式で整備されたため、わずかに路盤の跡が残っています。

意外な物も運んだ貨物輸送

軽便鉄道時代から、貨物輸送は旅客輸送と並ぶ収入の柱であり、路面電車の時代になっても電車が貨車を牽くという形で貨物輸送を行っていました。

その中身はメリヤス(ニット)をはじめとする特産品や雑貨など多種多様でしたが、この貨物輸送の歴史の中で「意外な積荷」が運ばれたことがあります。

大平洋戦争末期、推理小説で有名な江戸川乱歩が一時保原に疎開していたことをご存知でしょうか。昭和20年、戦争から復員した江戸川乱歩は、既に家族が疎開していた保原に、大量の蔵書と一緒にやってきました。保原町4丁目付近に滞在し、10丁目にあった蔵で書物を管理しながら執筆活動を続けたようです。その後、乱歩は昭和20年8月の終戦を保原でむかえ、11月には居宅のある東京都豊島区に戻ったようです。

その時、路面電車の貨車を蔵に横付けにして本を運び出しましたが、その量は貨車2両分もあったというエピソードが残っています。

現在、重量ベースで見ると国内貨物輸送の90パーセントがトラックによるものであり、鉄道はわずか1パーセントにすぎません。 かつての鉄道貨物輸送は、駅や操車場で行き先ごとに積荷の載せ換えや貨車の組み換えを行い手間と時間がかかったためで、長距離コンテナ輸送、石油・セメントなどの一括輸送など鉄道に適したもの以外はトラックに移行しました。

信達地方の物流の一翼を担った路面電車の貨物輸送は、昭和46年の全線廃止とともに終焉を迎えます。かつて江戸川乱歩の蔵書という、意外な積荷を運んだ貨車もその役目を終えました。

路面電車の全線廃止へ

昭和30年代から、全国的に路面電車を取り巻く環境が変わり始めました。特に大都市周辺で自動車の普及と地下鉄の建設が進み、「路面電車は時代遅れの乗り物」というレッテルを貼られるようになっていきます。

その後、21世紀になり二酸化炭素を排出しない路面電車は、環境面などで見直されるようになり、富山市では路面電車の路線拡張も行われるなど変化も見られるようになりました。もっとも、信達地方の路面電車が当時廃止されなくても、現在まで生き延びることができたかどうかは疑問視されます。

当時のモータリゼーション(車社会の進行)は地方にも及び、各地で路面電車の廃止が相次ぎました。信達地方の路面電車も乗客減少はもとより、道路が渋滞して定時運転や安全確保に支障をきたすようになり、ついに「昭和46年に全線廃止」の決断が下ろされました(聖光学院~湯野間は昭和42年に先行廃止)。

廃止にあたっては昭和46年(1971)4月10日に県文化センターで記念式典が行われたほか、4月2日から11日まで花電車が運行され、最終日12日には主な駅でお別れのセレモニーが行われました。こうして路面電車は惜しまれながら63年の歴史に幕を下ろしました。

一方、伊達郡の南部でも、路面電車が全線廃止された翌年の昭和47年(1972)、国鉄川俣線が赤字を理由に廃止されました。相次ぐ鉄道の廃止は、交通の主役が鉄道から道路・自動車へ変わったことを象徴する出来事でした。

鉄道の復活 阿武隈急行の開業

戦後、東北本線に対する需要が急増しましたが、当時は大部分の区間が単線で電化もされていませんでした。そこで輸送力強化のために検討されたのが、複線電化工事やバイパス線建設です。特に東北本線の福島・宮城県境は急勾配・急カーブが連続しているため、明治時代に東北本線として検討されたルート(保原・梁川・丸森経由)がバイパス線として浮上しました。

検討の結果、複線電化工事、バイパス線建設の両方が採用され、東北本線の複線電化工事は昭和43年(1968)までに完了しました。一方、丸森線と名づけられたバイパス線は、宮城県槻木~丸森間が昭和43年に開業しますが、その後建設は停滞しました。昭和55年(1980)になると、当時の国鉄赤字ローカル線廃止の流れの中、丸森線は建設中の区間も含めて廃止対象になります。

しかし、関係者の努力によって国鉄丸森線は昭和61年(1986)に第3セクター「阿武隈急行」として再出発。丸森~福島間も追加工事が進められ、昭和63年(1988)に全線開通の運びとなりました。こうして再び保原・梁川地域に鉄道が走り始めます。路面電車が廃止されてから17年後のことでした。

路面電車の廃止後、その車体は沿線の小学校や公園などに保存されました。現在、市内に残る車両は、保原中央公民館と霊山こどもの村に保存されている2両となっています。通勤・通学や観光客の足として、またある時には子供たちの夢を乗せて信達地方を駆け巡った路面電車の車体を、後世にいつまでも残していきたいものです。

「写真でつづる福島交通70年の歩み」(福島交通株式会社)/伊達・梁川・保原・霊山・月舘各町史