本文

伊達市の文化財「伊達地方の養蚕関連用具」は、だて市政だより2008年(平成20年)3月号から2009年(平成21年)3月号に全13回にわたって掲載しました。

第1回 伊達地方の養蚕関連用具が登録有形民俗文化財に登録

平成20年1月18日、文化財などの選定や文化・芸術全般に関する基本的な事項を調査審議する国の文化審議会から文化庁長官に「伊達地方の養蚕関連用具」(約2530点)が登録有形民俗文化財として答申されました。文化財登録原簿に登録後、3月中に官報で告示される予定です。

伊達地方の養蚕業は、奈良・平安時代に始まり、当時生産された「信夫文字摺絹」は都でも評判を呼んだと伝わっています。

時代を経て、貨幣・商品経済が発達した江戸時代には幕府や各藩による養蚕業や織物業が奨励されたこともあり、蚕種(蚕の卵)の品種改良や飼育方法などの研究、蚕種・養蚕・製糸の分業化が進み、安永年間(1772~1780)には、特に幕府から「蚕種本場」の称号が独占して与えられました。

また、絹製品が主要な輸出品であった明治・大正時代にかけては、養蚕業・製糸業は日本の近代化を進める基幹産業の位置を占めており、伊達地方における養蚕業は先進地として全国をリードするとともに、地域経済の発展、文化の振興にも大きな影響を及ぼしました。今月号から数回にかけて、伊達市を構成する5つの地域を繋ぐ主要産業であった「養蚕業」ついて紹介します。

市教育委員会では、平成19年5月から市が所蔵する養蚕関連用具の所在確認調査を実施しました。その結果、市が資料として所蔵している道具数は約3000点に及ぶことが判明しました。このほとんどは、一般の農家などから市(旧町)に寄贈されたもので、実際に使用された時代は幕末期から昭和期に及ぶと推測されます。

道具の用途を種類別にみると、蚕種の製造や販売、養蚕、製糸、機織など各段階とも豊富に揃っており、このバラエティの豊かさは全国屈指のものであろうと思われます。

第2回 蚕種紙

日本一となった伊達地方の蚕種製造業

江戸時代の半ばころ、阿武隈川沿いの伏黒・梁川・粟野・伊達崎・保原・中瀬などの村々は蚕種(蚕蛾の卵)の生産で繁盛していました。 安永2年(1773)には、冥加永(当時の税金)240両を納める代わりに川筋のこれら40村が幕府から「蚕種本場」の称号を独占して与えられ、伊達地方の蚕種製造業は、名実ともに日本一と認められました。

一枚の蚕種紙の大きさは昔から決められており、縦1尺2寸(36.3センチメートル)・横7寸5分(22.5センチメートル)でした。漆塗りの細長い定規で囲まれた蚕卵台紙の上に、交配の済んだメスの蚕蛾200匹を入れて卵を産ませました。

メス蛾は1匹あたり300個以上、蚕種紙1枚に卵6万から8万個の卵を産みます。蚕種紙1枚からは6割強の確率で孵化(ふか)し、およそ4万個前後の繭が出来ます。

これらすべてを蚕種生産にまわすと、交配には雄・雌合わせて400匹以上必要ですから、約100枚の蚕種ができます。生産コストを抜きにすれば1枚の蚕種紙がおよそ100倍の価値を生むわけです。蚕種10枚は平均1両前後で売買され、幕末には1枚1両ほどになりました。

蚕種紙を使った用途不明の用具

教育委員会では、平成19年中に市が所蔵している養蚕関連用具の所在を確認するため、市内各地で調査を実施しました。

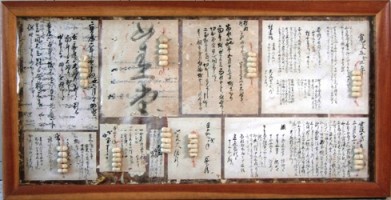

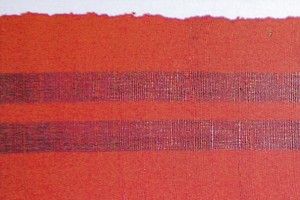

その中で、やながわ希望の森公園の産業伝承館(梁川町字内山)に展示されている用具を調査した際に、用途が分からないものがありました。その用具は、使用済みの蚕種紙を繋ぎ合わせ柿渋を塗った縦およそ45センチメートル・横およそ22センチメートルのもの(写真)で、実はこれと同種のものが保原資料館に10枚ほど所蔵されていました。

この用途がはっきりしたのは、平成20年2月に梁川町東大枝の農家から機織機の寄贈を受けた時です。この機織機の布巻棒に、同じサイズの蚕種紙が数枚巻かれていました。

機織り作業のとき、経糸(たていと)は「おまき」に巻き取られますが、糸の乱れを防ぐために蚕種紙を挟みながら巻き付けていたと考えられます。もともと蚕種紙は厚紙で丈夫なため、財布などにも再利用されていましたし、柿渋を塗ると本皮のような質感になります。おまきは普通反物(およそ36~39センチメートル)の幅よりやや広い幅に巻き取ります。足りない長さ分を継ぎ足していたのです。

第3回 蚕種製造

江戸から幕末にかけての蚕種製造

江戸時代、蚕種製造はほとんどが一枚の産卵台紙一面に卵を産ませる平付けでした。

これは産卵台紙の周囲を定木という細長い木枠で囲んだ中に交尾(受精)したメス蛾を入れ、産卵させるものです。昔はメス蛾を200匹入れるのが基本で、半数の100匹を入れる五分種(半取り種)と呼ばれるものもありました。

幕末のころ、ヨーロッパでは蚕の微粒子病が発生し、蚕種が全滅するほどの大打撃を受けたことがありました。この病気を予防するため、明治に入ってから顕微鏡検査が導入されると、一枚の紙を小分けした28枠などの枠付けの蚕種紙に変化しました。一つの枠(蛾輪)の中から病原菌がみつかった場合、同じ枠の蚕種はすべて廃棄されました。

高いレベルを競っていた蚕種づくり

蚕種製造は最良の純粋種を維持するため、あるいはさらに良種を求めての交配種の研究であり、たいへん高度なレベルの技術が必要でした。これは現代の遺伝子学に匹敵します。蚕種製造家たちはこの技術を極秘にして競っていました。江戸時代から明治期に色々な養蚕書が出版されましたが、蚕種製造技術については詳しくは触れられていません。この情報が他地域の蚕種製造家へ洩れれば、競争力が失われ、生産に響いてくるからです。

掛田の養蚕家であり蚕種製造家であった佐藤友信は明和3年(1766)の著書「養蚕茶話記」の中で「種取り様は家々の風像家伝有るもの故、記さず」と述べています。

午前中に交尾が行われ、午後に雌蛾が産み終わるまで数時間かかります。微粒子病が下火になった昭和初期には、蛾輪付けから平付けへ戻りました。楕円形のブリキ製の枠に35匹から40匹のメス蛾を入れ産卵させる方法もとられました。

現在ではバラ種生産が行われています。これは昔の平付けに近い方法で、一旦蚕種を洗い流して選別し、10グラム単位に出荷されます。

第4回 ブランド蚕種の生産

ブランド繭の維持の難しさ

優れた蚕は優れた繭を造り、優れた生糸を産み出します。このような蚕は毎年ほしいものです。この繭蛾の雌雄を交配させて卵を産ませて保存し、翌年春孵化させればそれは可能です。しかし霜害や火災などの災害によりこのサイクルが途切れたとき、この最良種の生産は永遠に失われてしまいます。このような時は、提携先の養蚕家から同じ種の蚕や卵を分けてもらうしか方法がありません。ブランド蚕種を維持することは容易ではないのです。

時代により変化する繭の良種

時代により良種とされた繭の種類は変化しています。信州(長野県)の蚕種製造家塚田与右衛門(1715~1810)は「新選養蚕秘書」や「訂正養蚕秘書」を著しています。

この本には伊達郡の養蚕の盛況ぶりや歴史について詳しく記してあります。江戸中期には小粒の繭が望まれました。一升枡に繭が400個くらい入ったそうです。今では考えられないくらい小さかったのです。

このころ保原地区中瀬の伊藤彦次郎の「又むかし」という蚕種がたいへん売れました。また保原の遠藤善五郎の蚕種「蚕都」も絶品でした。これ以前には「大林丸」「キンコ」「大日野」「大如来」「中如来」などの蚕種が生産されていました。

幕末から明治期には「中昔」「関清」「世界一」「大巣」などが生産されています。蚕 種製造家も多出し、それぞれの家が屋号を付けて販売したので、蚕種名も数えきれないほど多くなりました。

現在、伊達の佐藤家と梁川の中村家に、江戸時代から明治・大正期かけての繭の標本が残されています。全国的にこれほどの蚕種繭の標本が残されているのは珍しく、伊達市指定文化財になっています。

第5回 養蚕日誌と蚕当計

蚕種製造家たちの家宝「養蚕日誌」

蚕種製造家たちはたくさんの養蚕日誌をのこしています。これには天候や蚕の成長、桑の出来などが詳しく書かれています。養蚕の失敗や成功の記録を残すことで、次の成功に結びつけているのです。将に科学実験の記録です。

中でも伊達伏黒の佐藤家の養蚕日誌は江戸中期から明治にかけて80冊に及び、群を抜いています。掛田の佐藤家にも江戸時代の享保前後から宝暦にかけて数十冊あったそうです。蚕種製造家たちは家宝として記録し続けたのです。繭の標本も同じ意味をもちます。このような研究の連続から、後には色々な養蚕関係の著作が生まれました。

蚕当計による温度管理

梁川の中村善右衛門は、養蚕用の寒暖計「蚕当計」を考案し「蚕当計秘訣」を著しました。養蚕に科学のメスを取り入れたのは初めてで、画期的なことでした。勘に頼っていた温度管理が数字で明快にできたため、たいへん喜ばれました。

製造販売は梁川の田口半三郎が引き受けました。

日本一の蚕種を物語る販売帳

伊達地方の蚕種(卵)は日本一の品質で、伊達の蚕種からは素晴らしい良繭・良糸が生産できたのです。全国の養蚕家や蚕種家たちはこぞって伊達の蚕種を買い求めました。また蚕種の販売に全国へ出向きました。伊達市内の旧蚕種製造家宅にはこれらの販売帳が残されています。

彼らは俳諧号をもつ有力な文化人でもありました。俳諧誌「追善小島菊」(明和7年刊)は保原の遠藤善五郎が蚕種販売の途中、今の群馬県の尾島で死去したために編まれた追悼句集で、上州や伊達郡の商売仲間や俳句仲間名前、掛田の佐藤友信(桃黒)の名も見えます。善五郎は販売がてら各地で文化交流していたと考えられます。伊達地方は全国でも有数の文化 の村であったと考えられます。

第6回 藁坐(ワラダ)

伊達地方では蚕のことを今でも「カイコさま」と呼んでいます。大切な現金収入源でしたから、蚕はとてもとても有難い存在だったと思われます。蚕を飼う竹製の円形のワラダは皆さん覚えがあると思います。

藁製から竹製へ、ワラダの変遷

養蚕の用具の変遷を見ると、竹製の円形ワラダは明治時代になってから登場しました。それ以前は藁(わら)で編んだ円形の座布団のようなものでした。だから藁坐あるいは藁田と書いて、この地域ではワラダと呼ぶのです。ワラダが竹製になっても、ワラダと呼び続けてきました。

保原の柱田地区に藁坐山という山があります。頂上付近に渦巻き状の文様がある岩があちこちにあり、ワラダ模様に似ていることから山名になったと思われます。頂上に「養蚕神社」の祠もあります。梁川の中井閑民が著した「養蚕精義」という本にも藁坐山と養蚕信仰との関わりについて触れています。

伊達地方特有の藁製ワラダ

いま、江戸時代からの形式を伝える藁製のワラダはほとんど残っていません。たいへん貴重な文化財と言えます。土蔵や物置に眠っていたら、ぜひお知らせください。伊達地方ではどこでも使われていた藁製のワラダは伊達地方特有のものでした。江戸時代に養蚕が盛んだった信州や上州・野州・武州地域ではこれを使っていなかったのです。奥州は寒いので蚕を冷気から守るために藁製の円坐が考えられたらしいのです。

昔の養蚕書を見ると、火気は蚕に悪影響があると考えられ、蚕室内では火気の使用を禁じていました。自然の気候に合わせ、涼しい場所で飼うのが正しいとされていたのです。稚蚕や養蚕に火気の使用を勧め出した最初の人は掛田の佐藤友信でした。その後梁川の田口留兵衛も温暖育を勧めたことや、中村善右衛門の「蚕当計」の普及等により、寒さに適した藁製 のワラダは必要なくなりました。竹製のワラダは軽くて便利だったことも多分に影響したと思われます。最初は竹製の丸ワラダに薄いムシロを敷いたものが登場したようです。

第7回 藁(わら)まぶし

大きく変化した藁まぶし

繭床となる「藁まぶし」も大きく変化しました。江戸時代から明治期は伊達地方独特の「伊達まぶし」という藁まぶしが普及していました。これは長方形の薄菰うすごも(箙という)の中に数本の藁でこぶし大のえびら輪を連続して八つほど繋ぎ一列とし、八列くらいにして、繭造り床(まぶし)とします。ここに熟蚕を入れ宿らせるのです。

大養蚕家では大量のまぶしを一度に必要とするため大動員してまぶし造りをしなければなりません。まぶし折り職人は一日で100枚前後造ったそうです。伊達まぶしは使いきりのもので、再利用はできません。大正期に、ガッチャンまぶしやバッタンまぶしと呼ばれる簡易なまぶし製造機が発明されましたが、それでも大量の労働力が必要でした。最盛期には専属の まぶし折り職人たちが大活躍しました。

昭和初期か昭和20年代でしょうか。「改良まぶし」「機械まぶし」が登場しました。これは藁で編んだアコーディオンのように伸び縮みするもので、何度も再利用ができ重宝されました。伊達市内には当時の改良まぶしが幾種類も残されています。

改良まぶしは竹製の角坐に紙を敷いて乗せます。まぶしの襞を一定間隔に押さえる「まぶし押さえ」も同時に考案されました。

現在も使われている「回転まぶし」が登場したのは、昭和30年代後半と思われます。これはたいへん便利で、すぐに全国に広まりました。156個の巣がある紙製の方形の枠が10段で1組になっています。蚕の移動により重心が変わり、自動的に回転し蚕が平均に紙製の枠の中の巣に入る仕掛けです。

天井が低い養蚕兼用住宅

伊達地方に残っている古い二階建ての家は天井が低いのが特徴です。これは養蚕をしていたためです。蚕を飼う場所は一階で、熟蚕になると、順次階上に設置したまぶし棚へ移します。二階の床は大抵畳1枚くらい外されるようになっており、そこから熟蚕を上げます。二階や屋根裏部屋や中二階が一杯になり、一階の養蚕部屋が空いてくると、こちらも上簇部屋(繭造りのための部屋)に一変します。 明かり窓が屋根裏に造られた家屋は「片あづま」、「両あづま」と呼ばれます。

第8回 桑の木

盛んに行われた桑の品種改良

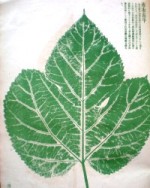

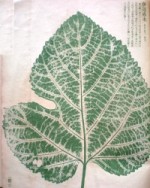

カイコさまの大切な食料である桑の品種改良も熱心に行われてきました。

蚕の卵が孵化(うか)する時期は毎年八十八夜ころですが、毎年の気候は一定せず、このころに桑の芽が出ていなければ蚕は死んでしまいます。

このようなことから早生桑(わせくわ)の研究が始められ、「市兵衛桑」が誕生しました。中井閑民が著した「養蚕精義」によれば、この桑は江戸時代に伏黒村の市兵衛が発見したそうです。また「柳田桑」は柳田村の新之丞 が発見しました。この他「丸葉桑(早生)」は新田村の安右衛門、「赤木桑(早生)」は塚野目村の与平、「鶴田桑(中手)」は小島村の鶴太郎、「六之丞桑(中手)」は伊達崎村の六之丞、「小幡桑(晩生)」は泉沢村の小幡屋市右衛門が発見しました。いずれも伊達地方の人々の努力の結晶で、優良品種として知られました。

また、キョウソという虫が着いた桑を食べて育った蚕の繭からは良い蚕種が採れませんでした。そのため蚕種製造家たちは害虫が付かない桑「歩桑(ふぐわ)」を重用しました。砂地に育った桑にはあまり害虫が付かなかったので、砂地に適した晩生の小幡桑は大変好まれたそうです。

後世に伝えたい、伊達地方の桑の木

現在は、ほとんどの桑が大正時代に作られて全国に普及した「改良鼠返し」という品種に代わり、明治以前からあった昔からの桑は見受けられなくなりました。

それでも「イヂベ」「ヤナギダ」「オバタ」「アカキ」「ツルタ」などの昔の桑の名前は古老たちの耳に残されています。これらの桑の木は、伊達の基幹産業であった養蚕のシンボルとして後世に保存していきたいものです。

つい最近「市兵衛桑」を見つけることができました。「赤木桑」「柳田桑」なども、どこかに残っていそうです。

第9回 桑摘みの道具

桑摘みのために考えられた道具

最近、大きな桑摘み籠(かご)と桑摘み笊(ざる)の寄附を受けました。籠の口径は70センチメートルで深さは72センチメートル、笊の口径は73センチメートルで深さ79センチメートルもありました。この大籠や大笊にぎっしり桑を詰めたら40キログラム以上にもなるでしょうが、昔の人たちはこれを背負って運んだといいます。

桑の需用が最盛期のときは、広い桑畑にその家の屋号が付いた旗を立てて、桑摘みを募集したそうで、希望する人は誰でも参加できたそうです。江戸時代や明治時代の養蚕書にその光景が活写されています。日中だけで間に合わなかったときは、夜も灯りを点けて桑摘みをしたそうです。

桑摘みをするには専用の桑摘み爪を両手の人差指に差します。爪は近くの鍛冶屋さんで造ったと思われますが、古いものはなかなか残っていません。籠職人や笊職人たちもあちこちにいました。

桑は、ぞれぞれの養蚕農家の貯桑場に貯えられます。伊達地方ではだいたい、土蔵の土間やカライと呼ばれる作業小屋の土間に竹簾を敷いて山積みしていました。貯桑は次第に熱 を発しますので、乾きすぎないように霧吹きで水きりをやったりします。また、熱を逃がすため筒状の細長い籠を差し込んだりしていました。

桑摘みのほかに、枝の状態で切ってくる場合もあります。「桑条」・「桑手」と書いて、伊達地方では「かんで」と呼んでいます。濡れている場合は吊り下げて乾かすそうです。「桑条」の桑もぎにも専用の摘桑器(てきそうき)や桑こき台といった道具がありますが、素手でももぎます。摘桑作業は貯桑場の土間で行います。

稚蚕飼育のころは、蚕の大きさに合わせて専用の桑切包丁と桑切台で桑を刻んで与えます。木製の桑切り台は大小さまざまですが、腐食のため現在はほとんど残っていません。桑切り包丁はたくさん残されています。包丁は刃の長さが30センチメートル以上もある大きめのもので、台所の包丁と同様に村の鍛冶屋さんで造ってくれました。

第10回 登せ糸

奥州伊達特産の登せ糸「生糸」

成田重兵衛の著「蚕飼絹篩(こがいきぬふるい)」(1814年刊)によれば、毎年6月14日の長岡天王社の祭礼日に開かれる「天王市」は、生糸や真綿を売買する人たちで大変な賑わいを見せたといいます。前日の夜、近隣の村々から数千人の農民たちが新しい生糸や真綿を持ち寄って市に出し、境内近くの街道は人々でごった返しました。その日の売上高は約百駄(およそ3,600貫目)で15,000両(現代の米価換算で約7億5,000万円)もあったといいます。信じられないような話です。

江戸や京から大手の糸真綿商人が訪れたため、その年の全国の糸値を左右したと言われます。伊達地方産の生糸は奥州糸や登せ糸と呼ばれ、京では1荷9貫目の糸が40両前後の値段で売れたようです。1頭の馬には糸荷が4個載せられ、最大で7頭仕立て(約1,000両分)で送られて行きました。伊達地方は蚕種の製造販売でも大きな商売をしていましたが、生糸と真綿の売買でも全国に名をなしたのです。

このような商業の賑わいは、当然伊達地方の文化の発展に繋がりました。俳諧や漢詩、紀行文などの著作物のほか、多くの儒学や養蚕関連の著作物もこの時期に出版されています。 蚕種商たちは蚕種の商売で全国へ出かけ、伊勢参りや熊野参詣や松島参詣などでも各地へ 旅に出ました。また蚕種や糸真綿の購入のために伊達地方へ多くの商人がやってきて、文化交流が生まれたようです。江戸時代中期以降の伊達地方は、一時的に飢饉(ききん)などもありましたが、空前の文化爛熟期であったと考えらます。

天王市のほか保原の神明市、梁川の天神市、桑折の諏訪市などの祭礼市も糸市で賑わいました。このほか保原や梁川などの各町場で、月6回開かれていた六斎市では日用品が売買され、6月・7月は糸真綿の売買でたいへん賑わいました。

第11回 糸取りの道具

糸取りと糸挽き

現在、一個の繭から取れる生糸の長さは1,000メートルを軽く超えています。江戸期にはまだ繭が小さく、700メートル前後であったという説もあります。それにしても、蚕一匹が吐き出す糸の量は大したものです。

江戸時代中期までは、糸取りは養蚕農家が自前で行い、糸にしてから売るのが普通でした。糸取りは鉄鍋の中で煮だした繭の糸口を5、6個手繰り寄せて、 胴や小枠に絡め取ります。桐や竹の胴に巻き取る「胴取り」(「ころばし」ともいう)と立ち姿のまま行う「手挽く」の二つの方式がありました。

江戸時代中期から後期にかけては、「座繰り機」(ざぐりき、上写真左)で小枠に絡め取る方式が登場し、繭を渡し賃挽きさせる農家も出始めました。小枠が一升くらいの量になったら、小枠を取り替えます。その後、小枠は大型の枠に揚げ返され、束ねられました。およそ小枠を大枠に揚げ返したものを一綛(ひとかせ)としました。

そして一綛ごとに木綿糸で括り、12綛で一把にしま した。一把の糸の重さは120から160匁(約450から600グラム)ぐらいといいます。さらに4把で一束にします。これを紙に包んで売りに出します。農民たちは把や束の単位で市へ出したり、仲買人たちへ売りました。仲買人たちは、24綛を一括として梱包し直しました。そして6括を一俵(約9貫目、約33.75キログラム)に荷造りをし、江戸や京へ運びました。

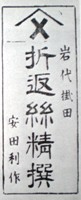

生糸の出荷形態は、「提糸造り」(さげいとづくり)や「鉄砲糸造り」と呼ばれていました。明治初期には、提糸は霊山町掛田の安田利作らの改良によって掛田折返し糸に変化し、丹後縮緬の原糸や花形の輸出品になったといいます。

やがて動力を使用した器械製糸の糸取りが始まると、明治後期には伊達地方にも各地に製糸場が出来、大量生産の時代に移りました。製糸工場で働く女工さんたちは時代の風物詩となりました。

第12回 真綿かけ

熟練の技「真綿かけ」

真綿かけは熟練した技術が必要とされ、地元の真綿問屋が賃掛けに出して専門の真綿掛け職人に行わせるか、農家の自家製真綿を買い取るのが一般的でした。

真綿掛けに使用する繭には生糸用の上等な繭ではなく、生糸用には不向きの大繭や蚕種取りの済んだ出殻繭などが用いられました。地元の仲買商人は真綿を直接買うほか、繭を買い集め、賃掛けに出して真綿を生産していました。

真綿掛けはほとんど女性たちの手に委ねられていましたが、当時この技術を娘時代に習得すれば、素晴らしい嫁入り道具の一つになっていました。また、真綿掛けの仕事は年中あった上、現金収入になったので農家では大変たいへん重宝されていたようです。

真綿引伸ばし専用の「塗り桶」とか「ボウズ」と呼ばれる陶製の型も大小ありました。真綿はボウズである程度伸ばしてから、更に大きなボウズや板型に移して大きくしていきます。ボウズはすべて中が空洞になっていて、横に丸い口が開いています。この口の中に作業中汚れた部分を千切って入れていましたが、汚れたものも「てっちり」と呼ばれて商品になっていたそうです。

貴重な真綿「入り金真綿」

入り金真綿は、伊達地方独特のもので、水桶の中で手の指で繭を押し開けて蛹をさなぎ取り出し、広げたものを5、6個ほど重ね、さらに整形して楕円形の袋真綿にします。これは定規で測ったように、30センチメートル×15センチメートルくらいの同じ大きさになるから不思議です。名人芸と言ってもいいでしょう。真綿は干して乾燥させた後、50枚毎に束ねて大束にします。

入り金真綿は、一般には着物の中綿や紬織りの原糸として使用されてきました。着物の中綿用とするため引伸ばしに使用する大小の板型や婚礼の角隠し用の板型が、今でも保原地域に残されています。

保原地方の入り金真綿は、現在では大変高価な結城紬の貴重な原糸になっています。入り金真綿のほか、四角い板枠に引っ掛けて製造する盤真綿というものもあります。大きさは、28・3センチメートルから35センチメートルの方形のものが中心でした。

第13回 機織り

江戸時代の「紬」は自家用品

繭から引き出された生糸は撚りと練りを加えられ絹糸となり、染色されます。このあと機で織られて、絹織物(反物)になります。

天明8年(1788)に、幕府の巡見使であった古川古松軒が記した日誌「東遊雑記」には、「絹を織る家多し」「梁川出立、五里、貝田の駅、この間の民家何れも糸を引き、絹織り出す」と描かれており、当時の梁川が機織りが盛んだった様子が伺えます。

しかし、江戸時代に梁川・保原・掛田地方で、絹織物が商品として取り引きされた形跡はほとんど残されていません。この地域の農家では良質の繭は生糸として売られたため、不良の生糸や繭けば(繭を作る時の足場となった糸や、糸を取るときにはねた糸)を紡いで自家用の着物や帯を織っていたようです。

いわゆる「紬」とよばれる絹織物ですが、現代と違って当時の紬は高級品ではなかったため、着物だけでなく布団生地などにもよく紬生地が見受けられました。ただ、複雑な織り帳も残されているので、一部の農家では高級な織物が自家用として生産されていたか、少しは近在の商家等へ売られていたと思われます。

当時幕府は、「五人組帳」等で一般庶民に絹織物などの贅沢品を禁止し、木綿・紬の着用を勧めていました。ただし、一部の上級町人は絹製品の着用を許されていたようです。

川俣地方の機業

掛田の川城屋佐藤家では、寛政12年(1800)に機業経営のために210両の借用願を代官所へ出していました。願によると、佐藤家は類焼により蚕種製造が不調でしたが、隣の川俣地方の機業が好景気であったことから、機織り業への転換をはかったようです。機7台と織り職人給金など1台につき30両と見込んでいたようですが、この借金は実現しませんでした。

当時の掛田地域では機織りが商業的に行われていなかった現状を知ることができます。また、願には、「川俣筋近辺、小手郷村々は絹機渡世仕り候処、殊の外繁盛仕り、右近在 の百姓は追年潤沢に罷り成り申し候」とあります。

川俣地方の羽二重絹は質が良く、京都や江戸へ売買され、明治期には海外にも輸出されていました。

―伊達地方の養蚕関連用具 おわり―