本文

定額減税の概要について

令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。大綱においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。

定額減税の対象となる方

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)である所得割の納税義務者であり、均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。

※ 次の事項に該当する方は定額減税の対象とはなりません。

- 前年の合計所得金額が1,805万円を超える方

- 前年の合計所得金額が所得割の非課税限度額以下である方(個人住民税が非課税の方、個人住民税の均等割及び森林環境税(国税)のみ課税されている方)

- 所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方

- 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方

定額減税の算出方法について

納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。 (控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、うち国内居住者については令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。

(1)本人 1万円

(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額

1万円(本人)+3人×1万円=4万円

定額減税の実施方法について

定額減税の額は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。

※ 定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。

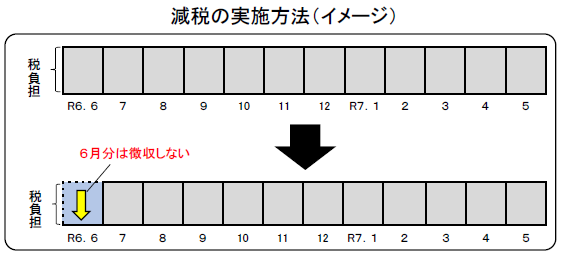

給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

※ 定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

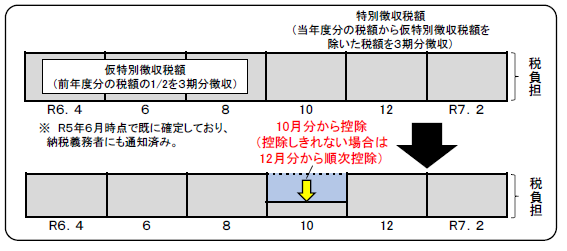

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

令和6年10月1日以降最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき、特別徴収をされるべき個人住民税の額から定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収税額に相当する額を控除し、控除してもなお控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。

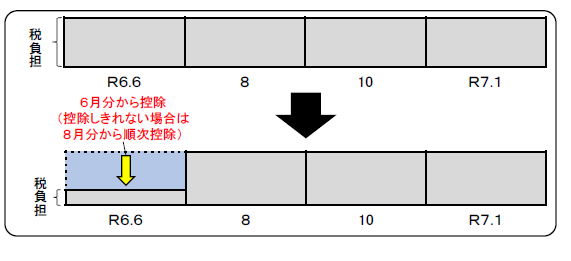

納付書及び口座振替でお支払いを頂く方(普通徴収)

令和6年度分の個人住民税の第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお、 第1期分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。

注意事項

- ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」の額となることから、ふるさと納税の控除上限額が引き下がることはありません。

- 公的年金等に係る所得に係る令和7年度の仮特別徴収額(令和7年4月、6月、8月)の算定の基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税「前」の額となります。

関連情報

- 定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付について

- 個人住民税の定額減税の詳細については、総務省ホームページ<外部リンク>にてご確認ください。

- 所得税の定額減税(対象となる方1名につき3万円)については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」<外部リンク>にてご確認ください。